Mengenal Makna Sumbu Filosofi dan Garis Imajiner Yogyakarta

HAIJOGJA.COM – Pada tahun 1755, Sri Sultan Hamengku Buwono I, yang juga dikenal sebagai Pangeran Mangkubumi, memulai pembangunan Kota Yogyakarta yang memiliki sejarah yang kaya dan penuh makna.

Proses perancangan tata ruang Kota Yogyakarta dilakukan dengan mempertimbangkan perjalanan hidup Pangeran Mangkubumi.

Pangeran Mangkubumi, yang merupakan putra dari Raja Mataram, Sunan Amangkurat IV, tumbuh besar di lingkungan Keraton Kartasura. Karena Berpindahnya istana menyebabkan Pangeran Mangkubumi mengetahui persis seluk beluk Keraton Surakarta

Konsep pembangunan Keraton Yogyakarta diilhami oleh keindahan alam Jawa, termasuk gunung, laut, sungai, dan daratan.

Mengenal Apa itu Sumbu Filosofi Yogyakarta?

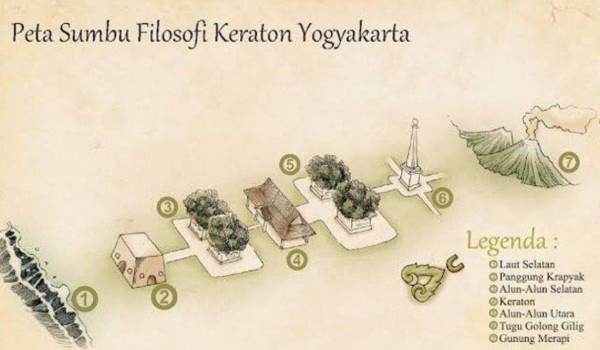

Sumbu Filosofi Yogyakarta adalah sebuah sumbu imajiner berupa garis lurus ditarik dari Panggung Krapyak, Keraton Yogyakarta, dan Tugu Pal Putih (Tugu Golong-gilig).

Dilansir dari laman kratonjogja.id, Sumbu Filosofi Yogyakarta adalah simbol dari keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhannya (Hablum minallah), manusia dengan manusia (Hablum minannas), dan manusia dengan alam.

Makna dan Filosofi Garis Imajiner Yogyakarta

Sri Sultan Hamengku Buwono I menggambarkan prinsip utama pembangunan Keraton Yogyakarta dengan konsep Hamemayu Hayuning Bawono. Ini berarti mengubah alam (bawono) menjadi indah (hayu) dan lestari (rahayu).

Konsep ini terwujud dalam struktur Keraton Yogyakarta, dengan Gunung Merapi dan Laut Selatan menjadi porosnya. Pembangunan juga ditempatkan dekat dengan mata air Umbul Pacethokan.

Bangunan keraton didirikan di tanah yang lebih tinggi, dilindungi oleh 6 sungai di sisi timur dan barat, sehingga terhindar dari banjir. Vegetasi yang beragam ditanam di sekitar keraton untuk mengandung makna kehidupan.

Berbeda dengan pandangan umum, meskipun Laut Selatan, Keraton Yogyakarta, dan Gunung Merapi tidak berada dalam garis lurus yang sama, ketiganya bersatu dalam sumbu imajiner.

Sumbu ini merepresentasikan perjalanan siklus kehidupan manusia menurut konsepsi Sangkan Paraning Dumadi.

Perjalanan dari Panggung Krapyak menuju keraton menggambarkan asal-usul dan pendewasaan manusia, sementara perjalanan dari Tugu Golong Gilig menuju keraton mewakili tujuan hidup manusia, yaitu perjalanan menuju penciptanya.

Simbolisme Panggung Krapyak,Tugu Golong Gilig dan Kawasan Sekitarnya

Panggung Krapyak, terletak sekitar 2 km dari Keraton Yogyakarta, memiliki makna awal kelahiran atau rahim. Ini ditunjukkan oleh kampung Mijen di sebelah barat laut, yang berasal dari kata “wiji” (benih). Vegetasi seperti pohon asem dan tanjung juga memiliki makna tersendiri.

Panggung Krapyak juga diapit oleh Alun-Alun Selatan, ditanami pohon pakel dan kweni yang melambangkan pemuda yang telah dewasa dan berani. Siti Hinggil Kidul menggambarkan simbol janin yang menunggu kelahiran.

Sedangkan Jalan dari Tugu Golong Gilig menuju keraton menyiratkan filosofi perjalanan menuju kematangan dan keabadian.

Jalan ini melibatkan banyak pohon dengan makna filosofis, seperti pohon asam yang melambangkan ketertarikan dan pohon gayam yang melambangkan ketenangan.

Alun-Alun Utara menggambarkan gelombang kehidupan manusia sebelum kembali kepada Sang Pencipta.

Sedangkan Pohon-pohon seperti kepel, kemuning, dan gayam di area Kedhaton memiliki arti khusus. Keberadaan pohon-pohon ini mewakili tekad, ketenangan, dan pikiran jernih dalam perjalanan menuju kedewasaan.

Pelita Kiai dan Nyai Wiji di Gedhong Prabayaksa melambangkan alam abadi, dan perjalanan ini menggambarkan perjalanan kembali kepada Sang Pencipta.

Kota Yogyakarta bukan hanya tempat bersejarah, tetapi juga merupakan simbol keharmonisan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta.

Poros dari keraton ke Tugu Golong Gilig mencerminkan tanggung jawab Sultan untuk melindungi rakyat dan memfasilitasi kesejahteraan material dan spiritual. Tradisi dan identitas kultural juga terus diperjuangkan.

Dengan makna filosofis yang dalam dan simbolisme yang mendalam, pembangunan Yogyakarta oleh Sultan Hamengku Buwana I tetap menjadi warisan berharga bagi budaya dan pemikiran masyarakat Jawa hingga saat ini.